هل يغيب وجه الصفيّ؟ هو سؤال الحياة في كنيسة يجمعها وجه إله حاضر أبدًا.

أوّلاً، لِمَ أردنا أن نخصّص عددًا من "مجلّة النور"، لنتكلّم على وهج أسقف كان وجهه إطلالة سماء؟ هل هي الأمانة للمحبّة التي لا تفوقها فضيلة لا في هذه الحياة الدنيا ولا في الآخرة؟ هل هو نوع من التكريم لِمَنْ لم يرتضِ أن يكرّمه بشر؟ هل هو التوق الراجي إلى أن يبقى الله يحيينا بِمَنْ يخصّونه بثمرة قلوبهم؟ وهل هو أن نتذكّر من الفضائل الغالية ما لا يُنسى، أو ما يجب ألاّ يُنسى؟

باختصار، كلّ سؤال، من هذه الأسئلة، يحمل جوابه فيه. فالرجل، الذي يأخذنا ذكرُهُ في هذا العدد الخاصّ، كان "في العالم ولم يكن منه". ونحن، إن قلنا، بصدقٍ، إنّنا لا نقصد أن نمتدحه في هذه الصفحات، لا نكذب إن اعترفنا بأنّ رقاده كان فرصة، لنبوح بما لم يكن يسمح لأحد بأن يبوح به.

لستُ مِمَّنْ عاشوا في كنف المثلّث الرحمة المتروبوليت بولس (بندلي). بلى، عرفتُهُ. وأجترئ على القول إنّني عرفتُهُ عن قرب. وهذه جرأة يسمح لنا بها شخصُهُ المحبّ الداني، وتاليًا تعليمُنا الراهن أنّنا "من أهل بيت الله"، أنّنا عائلته. وفي العائلة، عائلة الله، ليس من بعيد وغريب. كلّنا، بعد أن حان ملء الزمان، قرّبنا الله إليه وبعضنا إلى بعض. وإن جاز لي أن أختصر ما كان يتضوّع من عطره الطيّب الغالي، لقلتُ، من دون انتظار، إنّه، قريبًا، يريدك قريبًا. في غير تصرّف، غير تصرّف، أجل غير تصرّف، يريدك قريبًا. فإن قابلتَهُ مثلاً، يأخذك أنّه يكلّمك برقّة مذهلة. ويكلّمك بصيغة الجمع. ينحني أمامك، ويرفعك. لا يفعل هذا، ليفصلك عنه، أو ليشغلك بما تعرف أنّه لا يشبهك، بل ليعطيك أن تدرك أنّك مهمّ عنده، أو قلْ، بثقةٍ مطلقةٍ، إنّك مهمّ عند الله. ربّما أنت لا تستسيغ أن يتكلّم المؤمنون، في الكنيسة، بصيغة الجمع. لكنّ شيئًا لا يسمح لك بأن تفرض على محبّي الله أن يكلّموك بالصيغة التي تعتقد أنّك تهواها. أنت شأنك، مهما تراكمت أمامك الصيغ، أن تذكر، دائمًا، أنّك فتًى صغير. فتًى صغير، ولو حبوتَ إلى الخمسين. فـ"الإنسان أسلوبه". لا أعتقد أنّ دماثة المطران بولس كانت تتضمّن تشجيعًا على الكبر الفارغ. مَنْ يكلّمك بانحناء عجيب، لا يُعْطِكَ الحقّ أن تنحصر بما يخرج من فمه (على أهمّيّة ما يقوله). الوجه لا يُختصَر. وأنت، أمام الوجه، شخص مقيّد بحواسّك طرًّا. تسمع، ترى، تلمس، وتشتمّ. ويجب أن تكلّم ذاتك بما تعرف أنّك عليه. أمام الكبار، أنت فتًى صغير. وهل ثمّة أمر، مثل وعي الفتوّة، يعطيك أن ترجو أن تكبر بالله؟

كان، كلّما التقيتُ به، يوصيني بأنّ أمرّ عليه متى قادتني ظروف عائليّة، أو كنسيّة، إلى أن أقصد أبرشيّة عكّار. لم أعتقد، يومًا، أنّ هذا تخصيص. فالمحبّة، التي تعمّره، لا يمكن أن تعرف محاباةً. ويمكنني أن أتصوّر أنّه كان يوصي كلّ مَنْ يعرفهم بالوصيّة عينها. ماذا كان يريد من هذه الوصيّة التي تعرف أنّ طاعتك إيّاها ستزيد على تعبه تعبًا؟ فالرجل يصرف نفسه في خدمة الكنيسة. يصرفها ليل نهار. يصرفها في وقت مقبول وغير مقبول. ماذا يريد منها؟ هل يفتّش عن أن يطيع الوصايا كلّها؟ فكتابنا أوصى، لا سيّما الأسقف، بأن "يضيف الغرباء" (1تيموثاوس 3: 2)؟ يمكن. لا، بل أكيد. فالأسقف الأسقف هو مَنْ لا يغلق كتاب الله الذي وُضع على رأسه مفتوحًا يوم رسامته. يدعوك إلى زيارته. ويجب أن تُخلص الطاعة. يجب أن تسعى إلى أن يبقى كتاب الله مفتوحًا. طاعتك تجعلك شريكًا في هذا السعي. تصوّر كم أنّ المشاركة سهلة! يدعوك، ويستقبلك، ويكرّمك. وأنت تنتشي لا من ضيافة سريعة، أو مائدة يمدّها بغبطة، بل من زيارة تشعرك بأنّك في روضةٍ زرعها ربّك بأزهار عطرة. هل أنت في دار مطرانيّة؟ أجل. فالمطرانيّة الحقّ روضةٌ عطّرها الله بأزهار وصاياه. وأنت، مدعوًّا دائمًا، خطّط لنفسك أن تمرّ. إيّاك أن تفكّر في أن تتجاوز الوصيّة. أيًّا يكن عذرُكَ، تبريرُكَ لنفسك، إيّاك أن تفكّر. فهذا عيب. هذا خسارة لقلبك. مرَّ على الروضة، واسمعه يغنِّي: "هلمّ يا حبيبي، لنخرجْ إلى الحقول / وَلْنَبِتْ في القرى / فنبكّر إلى الكروم / وننظر هل أفرخ الكرم / وهل تفتّحت زهوره / وهل نوّر الرمّان / وهناك أبذل لك حبّي" (نشيد الأناشيد 7: 12 و13). مرَّ، ستريحك المحبّة المبذولة. "تعبٌ كلُّها الحياة". وأنت، في الدنيا، تحتاج إلى روضة تريحك. هنا، لن تتعب. لن تحتاج إلى أن تبذل جهدًا. ستشتمّ العطر الذي يتضوّع من دون جهد. وهل من مخلوق يجهده اشتمام هذا النوع من العطر؟

الوجه لا يُختصَر. ولربّما أكثر ما يلفتك، في الوجوه التي مسحها الله برضاه، هو امتدادها. أنت تعرف بعض مَنْ يحوطون بمتروبوليت عكّار الذي رحل، ولم يغب. تعرف بعضهم من زياراتك المتكرّرة، ومن اجتماعات الأمانة العامّة في حركة الشبيبة الأرثوذكسيّة وحلقات ومؤتمرات تعدّها. وهؤلاء سحرُهم الأخّاذ أنّهم يشعرونك بأنّهم امتداد لوجه معلّمهم. كلّ ما فيه تراه فيهم. الكلمات، الصيغ، حسن الاستقبال، وتقاسيم الفضائل. أشخاص هم، لا، لعمري، بل شخص واحد. أنت لا تشعر، في ما تقول إنّك تشعر به، بأنّه يلغي مَنْ يحيون معه وإليه. لا، البتّة! فَمَنْ، في زيارة واحدة، يجعلك على يقين تامّ بأنّه يريدك أن تكبر، لا يمكنك أن تنسب إليه إلغاء أحد. هنا، أنت في روضة واحدة. فإن كنت تؤمن بأنّ خبز الله "يُجزّأ ولا ينقسم"، فيجب أن تؤمن، في الآن عينه، بأنّ شأن الحياة الكنسيّة ما شأن خبز الله. الفضائل واحدة. إن كان مصدرها واحدًا، فإنّما هي واحدة.

آه، لو رأيتَهم معًا! لو رأيتَهم، لصعب عليك أن تقرّر مَنْ هو السيّد فيهم! أنت تعرفه، بلى. ولكنّك تراه "يتجرّد من ذاته" أمام مَنْ كلّف رعايتهم. في غير أمر، تسمعه يقول لهم: "إنّي أخدمكم، ولستُ أكبر منكم" (المغبوط أغسطينوس). لماذا اختار أن يعاملهم هكذا؟ هل يذكّرونه بفتوّةٍ لا تُترك، بفتوّةٍ لا تَترك مَنْ لا يتركها؟ هل يرى نفسه فيهم؟ هل يحبّ الله فيهم؟ هل يؤمن بمنفعتهم؟ أسئلة، لا ليست أسئلة. إنّها أجوبة، أجوبة لا يمكن أن تفهمها سوى إن كنت شريك نهضة يشغلك أن يبقى لهيبها مشتعلاً. ليس لك أن تسأل إن كان هؤلاء الفتية من دون أيّ وجع؟ فما من بشريّ من دون وجع. ولكنّهم كانوا في عيادة المحبّة الشافية. الأسقف، الذي يعي أنّه خادم في كنيسة الله، لا يعطيه روح الحقّ أن يرى المواهب ويرعى نموّها فحسب، بل، أيضًا، أن يعرف أوجاع الناس، ويتعهّد خدمتهم بفرح. ليس أعضاء الكنيسة أشخاصًا ذوي بَنَان فحسب، ليشير بعضُهم إلى مساوئ بعض. الكنيسة مجتمع إصلاح. هذا إرث روح الله لِمَنْ طموحهم أن يكونوا شيئًا في عيني الله. الكنيسة مجتمع إصلاح، أو مجتمع إخوة، لا فرق. ومعتبَرو أهل البيت سيبقى تكليفهم الثابت أن يساهموا في جعلِ الأخوّةِ حقيقةَ وجودِ كنيسةٍ أبوها واحد.

إيمانه بالأخوّة جعلك تعتاد أن تنتظر، ولا سيّما في موسم الصوم الأربعينيّ المقدّس، أن يطلب منك أن تشارك في حديث تنظّمه إحدى رعايا أبرشيّته. فَقَبْلَ حلول الصوم، يطلبك على هاتف منزلك، ويأتيك صوته من بعيد هادئًا وديعًا. وعندما تسمع ما عنده، تقبل طلبه فورًا. فجوابك حاضر: "حاضر، سيّدنا". يسمعك، ويشترط عليك أن تمرّ، قَبْلَ الموعد، على دار المطرانيّة، لتذهب معه في سيّارته.

أوّل مرّة سمعتُ هذا الشرط، هاجمني شعور متناقض، شعور بالفرح وبالحزن. بالفرح، لكوني فهمت أنّه سيكون حاضرًا. وبالحزن، لكونه سيكون حاضرًا. أحزنني أنّه يأبى أن يرتاح حتّى من جلسة لن تزيد على علمه علمًا. ثمّ هاجمني سؤالي لنفسي: هل يليق بالخادم أن يرتاح؟ فنفضت عنّي غبار الحزن، وتعلّمت. هذا حزن مَنْ يبرّر واجب الراحة. "ويل للمستريحين في صهيون" (عاموس 6: 1). أنت كنت تعتقد أنّك مدعوّ، لتكلّم رعيّة، لتعلّمها شيئًا لا تملكه أنت حصرًا. وفجأةً، ترى ذاتك تتعلّم. تخرج إلى عكّار مزوّدًا بعلم يحلو لك أن تقرأه على صفحات الوجوه. أنت عليك أن تسعى، دائمًا، إلى أن تتلمذ على الكتب وأحاديث الإخوة. ولكنّ حلاوة قلبك يجب أن تبقى أن تبتغي العلم المنقذ من أنوارِ وجهٍ كَتَبَ اللهُ عليه أحاديثَهُ. فالعلم، في آخر معانيه، مسلك. هدف العلم الأخير أن تغدو أنت أيقونة رسمها بيدِهِ اللهُ الذي لا يبطل عمله.

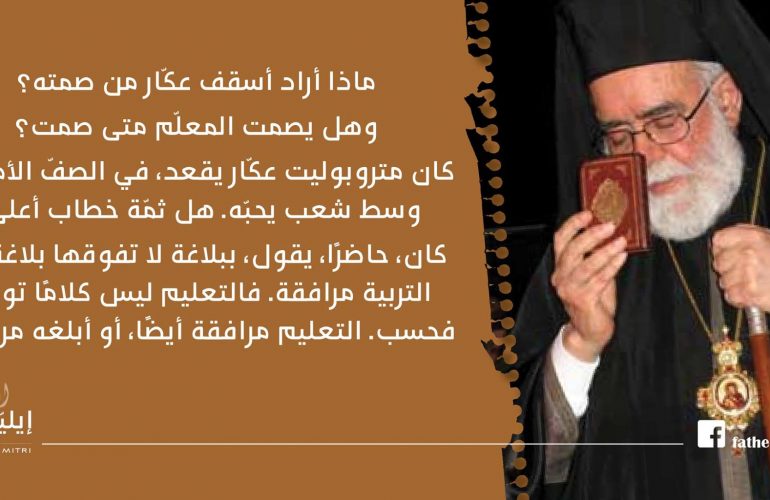

في الرعيّة، يختار أسقفها لنفسه كرسيًّا في الصفّ الأمامي، ويقعد ببساطة. قَبْلَ الحديث، يعرّف بك (أو يطلب من أحد أن يفعل). ثمّ يرجو من الرعيّة أن تصغي إلى الحديث. هذا كلّ ما يقوله في لقاء قد تزيد مدّته على الساعة. يطلب من رعيّته أن تصغي، ويصمت. لا يقاطعك. ولا يوضح شيئًا أنت تقوله. ولا يزيد. يصمت فحسب. أنت رأيت، عند وصوله، كيف تراكض المؤمنون، ليأخذوا بركته. المؤمنون يحبّونه، أو يحبّون الله فيه. وأعطاك دخولُك إلى جانبه أن تسمعه ينادي مَنْ طلبوا البركة كلاًّ باسمه. أن تعرف، كاهنًا، أعضاء رعيّتك جميعًا بأسمائهم، لربّما هو أمر ممكن. أمّا أن يعرف أسقف أبناء رعاياه جميعًا، وبأسمائهم، فهذا ليس بالأمر السهل. وتأخذك أفكارك. تستبق بدء الحديث، وتغرق في بحر أفكارك. تفكّر في الراعي الصالح الذي يعرف خرافه، ويناديها بأسمائها (يوحنّا 10). وتفكّر في التعب الذي يفترضه إمكان تحقيق هذه المعرفة بشريًّا. وتفكّر في المحبّة، في الوعي، في الأبوّة. هذه المرّة، لا تسمح لنفسك بأن تفكّر في واجب الراحة، ولا بأن تعطيها أيّ تبرير مريض. تتعلّم أيضًا. وتتعلّم لا سيّما أن تحبّ أن توزَّع الكلمة. ماذا أراد أسقف عكّار من صمته؟ وهل يصمت المعلّم متى صمت؟ كان متروبوليت عكّار يقعد، في الصفّ الأمامي، وسط شعب يحبّه. هل ثمّة خطاب أعلى؟ كان، حاضرًا، يقول، ببلاغة لا تفوقها بلاغة، إنّ التربية مرافقة. فالتعليم ليس كلامًا توزّعه فحسب. التعليم مرافقة أيضًا، أو أبلغه مرافقة. ولربّما أراد رئيسُ شعبه أن يقعد، في صفٍّ ليس له، ليقول لِمَنْ معه، في تواضعه المرعب، إنّنا جميعًا تلاميذ الكلمة. ولربّما، ولربّما كان، في سرّه، يبتغي أن يستبق المثول أمام ربّه الذي كلّفه أن يرافق شعبه، ويقودهم إليه.

هذا شعاع من نور وجه لا يُختصَر. والوجه، الذي لا يُختصَر، لا يمكن أن يغيب. يبقى في عقلك ووجدانك كما تؤمن بأنّه باقٍ في عقل الله. هذا ليس كلامًا كتبته العاطفة. هذا كلام الله الذي كتب مصيرنا بظهور وجهه.